王庆瑞律师 汪南律师

全文共计4840字,阅读需要15分钟

合同的解除权在商事交易中,一直以来都被作为订立契约时的重要考量,不仅能使缔约方双方解除束缚,更有着及时减损的效益价值。通常情形,赋予守约方合同解除权并无争议,但对于特定情形下违约方是否享有合同解除权,在实践当中争议颇大,甚至于此种争议贯穿至《民法典》编纂的全部过程。故本文写作初衷在于希望将该问题抛出,揭示《民法典》563条颁布前后的曲折变化,以引起实务与理论界的双重重视。

一、司法先行——违约方解除权的兴起

(一)“冯玉梅案”最高院打响的第一枪

2006年最高人民法院公报案例“新宇公司诉冯玉梅商铺买卖合同纠纷案”(以下简称“冯玉梅案”),在全国范围内首次提出了违约方享有合同解除权。

该案的基本情况:1998年新宇公司曾与冯玉梅签订了一份商品房买卖合同,约定:向冯玉梅出售时代广场第二层分割式商铺。合同签订后,冯玉梅按约支付了全部房款。但一直未办理产权过户手续,新宇公司随后将时代广场内的自有部分租赁给江苏嘉和百货有限公司经营。但江苏嘉和百货有限公司经营不善,被哄抢而倒闭。该时代广场中大部分购房人所购房屋亦无法正常经营。在此期间,部分购房人及债权人集体上访,要求退房及偿还债务,新宇公司的出资股东亦发生了二次变更。

新宇公司陆续与大部分购房人解除了商品房买卖合同,办理了退房手续,剩余包括冯玉梅在内的少部分购房人未办理商品房买卖合同的解除手续。整个时代广场处于闲置状态。之后新宇公司为盘活资产、重新开业,拟对时代广场的经营格局进行调整,将包括冯玉梅所购商铺在内的全部经营面积重新规划布局,并准备进行施工。2003年新宇公司两次致函冯玉梅,通知其解除双方签订的商品房买卖合同。随后新宇公司拆除了冯玉梅所购商铺的玻璃隔墙及部分管线设施。由于冯玉梅坚持不退商铺,新宇公司不能继续施工,6万平方米建筑闲置,同时冯玉梅也不能在其商铺内经营。新宇公司为此提起本案诉讼,主张上述情形构成情势变更可解除本案合同。

一审裁判:南京市玄武区人民法院判决:新宇公司与被告冯玉梅签订的商铺买卖合同予以解除,新宇公司承担违约责任。冯玉梅不服,向南京市中级人民法院提起上诉,要求新宇公司继续履行合同。

二审裁判:南京中级人民法院认为:新宇公司在合同约定的期限内未办理产权过户手续,已构成违约,又在合同未依法解除的情况下,将2B050商铺的玻璃幕墙及部分管线设施拆除,亦属不当。合同法第107条规定了违约责任。从这条规定看,当违约情况发生时,继续履行是令违约方承担责任的首选方式。法律之所以这样规定,是由于继续履行比采取补救措施、赔偿损失或者支付违约金,更有利于实现合同目的。但是,当继续履行也不能实现合同目的时,就不应再将其作为判令违约方承担责任的方式。合同法第110条规定了不适用继续履行的三种情形,其中第(二)项规定的“履行费用过高”,可以根据履约成本是否超过各方所获利益来进行判断。当违约方继续履约所需的财力、物力超过合同双方基于合同履行所能获得的利益时,应该允许违约方解除合同,用赔偿损失来代替继续履行。在本案中,如果让新宇公司继续履行合同,则新宇公司必须以其6万余平方米的建筑面积来为冯玉梅的22.50平方米商铺提供服务,支付的履行费用过高;而在6万余平方米已失去经商环境和氛围的建筑中经营 22.50平方米的商铺,事实上也达不到冯玉梅要求继续履行合同的目的。一审衡平双方当事人利益,判决解除商铺买卖合同,符合法律规定,是正确的。冯玉梅关于继续履行合同的上诉理由,不能成立。

该案是我国司法实践中首次判决支持违约方解除合同的经典案例,是个案推动法律进步的典型。其后在全国法院判决违约方享有合同解除权的案件中,多数都在重复着冯玉梅案的说理,并据此作出支持违约方解除合同的依据。南京中院二审当中的表述,几乎成为了经典裁判规则,冯玉梅案的影响由此可见一斑。

(二)潜在的问题——《合同法》110条与违约方解除权的关系

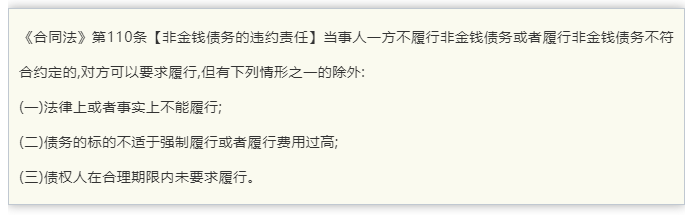

自“冯玉梅”案后,全国各地法院纷纷支持了以赔偿损失代替继续履行的诉求,并且在大量说理中援引了与南京中院同样的法规,即——《合同法》第110条:

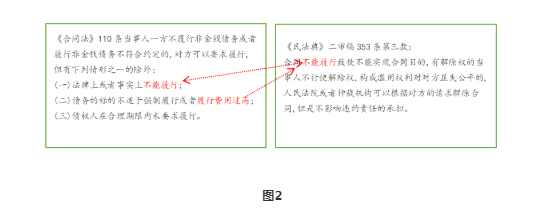

事实上,该条为在一定条件下排除继续履行的规则,但很多法院却以该条为直接或间接依据作为违约方可以解除合同的依凭。然而,继续履行排除规则与合同解除并非同一概念。在长期司法实践中,正是由于这一层关系没有被深刻厘清,间接导致违约方也可以享有合同解除权丧失了其存在的合理性,也为其最终未走进《民法典》埋下了伏笔。(详见后文图2)

二、立法博弈——违约方解除权的浮沉跌宕

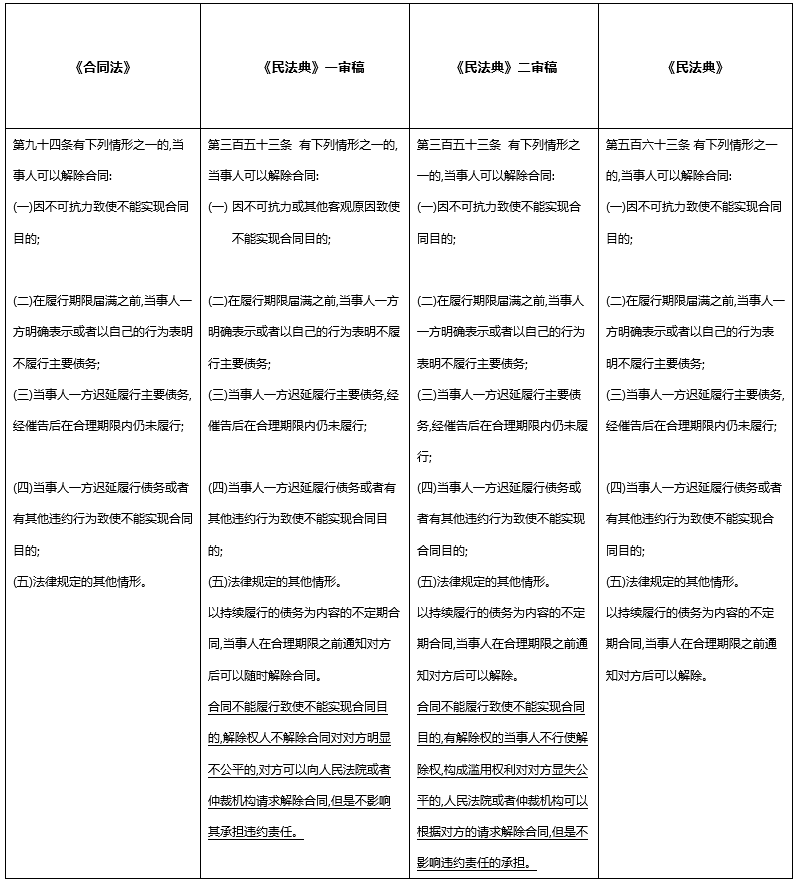

以下为《民法典》编纂过程中,关于违约方是否应享有合同解除权的增减过程:

(一)《民法典》一审稿——平地惊雷

在《民法典》一审稿起草过程中,结合此前大量司法实践判例与实务调研,专家学者们首次将违约方享有合同解除权写入了草案353条第三款,赋予了合同违约方的在一定条件下享有合同解除权,虽然草案中的表述是否合理有待商榷,但从一审稿中反映出部分学者及实务工作者已关注到合同履行的效率与公平价值,而非单纯以严守合同规则去限制商业发展,这一点应是值得肯定的进步。

(二)《民法典》二审稿——白纸上的博弈

经历过一审稿的研讨,多数人赞同了将违约方享有合同解除权写入法典,但这并不意味着承认违约方解除权的正当性,赋予其这种权利,仅仅是希望当陷入合同僵局时,能够及时止损并最大限度的促进物尽其用,保证资源不被空耗。当然,违约方在解除的同时必然要承担违约责任等一系列后果。于是为了更精准的传递出这层意思,二审稿中增加了守约方“滥用权利”一词,试图从侧面表明除了考虑合同本身的经济价值以外,违约方享有解除权的合理前提是守约方执意不行使解除权构成了权利滥用,继而动摇了民法本身的诚实信用原则。

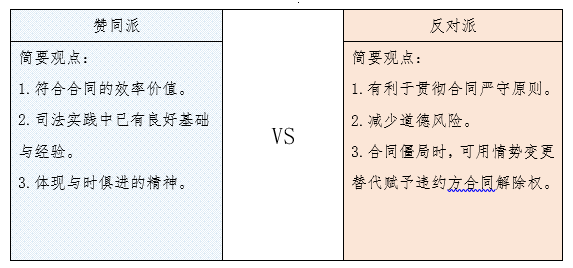

不过在二审稿的审议过程中,对于是否应将违约方享有解除权写入终稿中,各专家学者还是自动分为了两派,其中:

因此我们不妨关注二审稿中关于“违约方享有合同解除权”的表述:

“合同不能履行致使不能实现合同目的,有解除权的当事人不行使解除权,构成滥用权利对对方显失公平的,人民法院或者仲裁机构可以根据对方的请求解除合同,但是不影响违约责任的承担”。

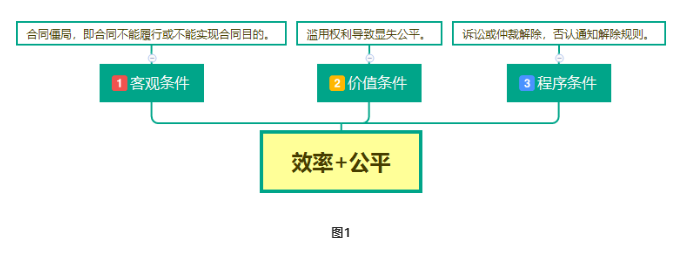

我们对二审稿中的立法表述进行提炼,可以看到起草者在构建“违约方享有合同解除权”时需满足以下条件(如图1):

从图1我们可以进一步发现,赞同派肯定违约方享有解除权的同时,希望通过对其加以一定程度的限制,以达到兼顾“效率与公平”的目的,再进一步说效率价值是赞同派不可动摇的基石。

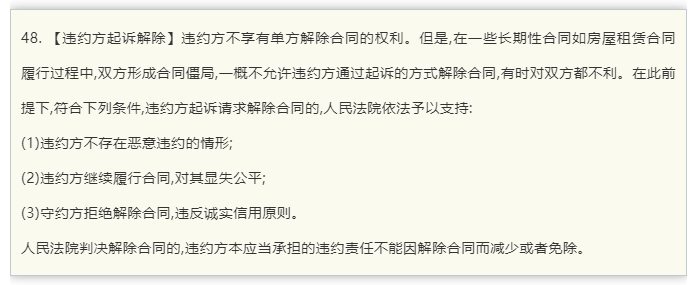

对此值得一提的是,在《民法典》合同编的审议过程中,最高人民法院2019年11月通过的《全国法院民商事审判工作会议纪要》(亦称“九民纪要”)第48条,该条规定名为“违约方起诉解除”被誉为是呼应《民法典》二审稿353条第3款的“司法同盟”,而且还对《民法典》草案中的违约方诉讼解除规则做了更加清晰务实的改造。

至此,我们可以看到,在对于违约方享有合同解除权这一问题上,无论是从一审稿到二审稿专家学者的字斟句酌,还是司法体系内的遥相呼应,法律界的各个阶层,都在用自身力所能及的方式为此做出贡献。

(三)《民法典》颁布前夕——反对派的绝地反击

正如我们最终所看到的那样,在两会审议通过的《民法典》中,将此前一、二审稿中关于违约方合同解除权的表述全部删除,几乎与原有《合同法》94条并无差别,似乎一切又回到了原始的模样。这其中变化的主要原因是由于在《民法典》最终的审议中,反对派进一步提出了反驳观点,致使该款最终与《民法典》失之交臂。但,与其说反对派的观点如何犀利,倒不如说在最终审议过程中,二审稿的起草方未能自圆其说,留下了漏洞空间。

部分学者认为,《民法典》二审稿最大的败笔是用了“不能履行”、“合同目的”、“滥用权利”、“显失公平”四个不确定概念组成了“违约方解除权”这样一个更大的不确定概念,进而导致了一个貌似构造混乱、适用困难的不确定规范。不幸的是,这一缺点被反对者抓住,并将其踢出了《民法典》草案。具体来说:

1.客观条件的逻辑混乱

“不能履行”一词的运用,使得作为违约方解除权客观条件中的“不能履行”与《合同法》第110条的排除继续履行请求权存在体系矛盾。因此反对派提出一点反驳;既然大量的司法判例所考虑到的“成本—收益”原则,是赋予违约方合同解除权的实践基础,因此违约方享有合同解除权的效率价值在于履行成本过高,然而“履行不能”一词的使用等于排除了“履行费用过高”的情况,使得履行费用过高这一情形,处于既不能履行又不能解除的矛盾状态。应该说反对派这点质疑是致命性的,赞同派并没有完美的运用立法技术规避这个问题,丧失了其引以为傲的效率价值支撑。(如图2)

2.价值条件的用词不当

“滥用权利”——从字面含义应为积极的行使权利,而守约方不行使解除权,并不能用滥用权利去表述。其次“显失公平”——不仅要求利益显著失衡的结果条件,还要求利用对方处于危困状态或者缺乏判断能力的主观条件。守约方不行使解除权的行为最多造成当事人之间利益显著失衡的结果,其只能满足显失公平的客观条件,而不满足显失公平的主观条件。同样在公平价值这一环节,赞同派依然出现了重大的立法失误。反而一审稿中的“明显不公平”这种非法律术语,更能精准表达出赞同派的公平价值判断。

在《民法典》颁布后,关于违约方是否应享有解除权的争论,还会继续很多年,而反对派部分学者主张援引情势变更原则去解决此类僵局,也可能因情势变更的适用标准难以确定而前途未卜。在本次《民法典》的修订过程中,条文表述或许只是技术问题,但似乎不能因技术瑕疵否定其重大的现实意义,我们惋惜的并非真理就此被掩盖,而是或许我们错过了一次如此接近真理的机会。

本文最后想引用刘承韪教授在《民法典》终稿后的一段话:

“我们都很期待新中国的第一部民法典能以锐意进取之精神和开拓创新之姿态写入违约方解除合同等先进规则。这让我不仅想起了情势变更原则在我国入法的艰辛曲折经历。从1999年合同法立法时在草案中出现到最终遗憾淡出,到10年后的2009年司法解释的填补漏洞,再到今天终于被写入民法典,整整花了20年的时间。

所以当违约方解除合同规则跟20年前的情势变更原则面临类似际遇时,我们或许应该有更好的作为。违约方解除合同规则入典,何必像情势变更原则一样再等20年呢?又何必凡事司法先行呢?立法机关应当正视问题,勇于担当,敢于创新,为中国民法典而奋斗。”

余 论

如今的中国不再是建国初期,不再需要照搬晦涩难懂的国外比较法。我们拥有庞大的审判数据,培养出理论与实践结合的一流学者,更有数以万计的法律工作者。在法律领域,今天的中国也时刻向世界提供着“中国经验”。我国的立法虽不尽完美但却一直在路上,这样的中国、这样的中国法律,值得所有人的期许与骄傲。我们青年一代有幸见证了中华人民共和国第一部《民法典》的诞生,但我想比这意义更大的是,在这一部法典编纂过程中,学者们不分南北的倾囊相授、各级司法机关无问劳苦的群策群力,举一国之力以求功成的壮举。

注:本文作为评析,由于字数和时间的限制,并没有从实体权利运行路径上给出更为深刻的见地,但还是希望能还原立法过程中曾短暂产生过的博弈、坚持与割舍。